Panorama

La

palabra thriller es un término ampliamente utilizado en el contexto

cinematográfico que rara vez aparece delimitado. Con líneas fronterizas difusas

y un sinfín de géneros adscritos, se emplea de forma abierta, a veces

imprecisa, incluso en la literatura científica que lo estudia. En palabras de

Rubin, la palabra “es más que problemática y a todo aquel lo bastante osado como

para intentar definirla podría parecerle vaga y general” (2000, p. 11).

El

origen de esta voz inglesa se localiza en el término “taladrar”, por lo que ya

desde el inicio transmite sufrimiento y emociones de carácter visceral. Para el

ya citado autor, Martin Rubin, es un metagénero que engloba a otros géneros

cercanos (2000), para López Sangüesa (2019) es un metagénero o intergénero

procedente del cine de gánsteres y formado sobre los cimientos del de

detectives o el noir; y para Charles Derry (2001), es un género abierto

cuyo protagonista es un criminal no profesional obligado por las

circunstancias.

Cuando

se analiza de manera concreta dónde se encuentra exactamente la génesis del

thriller, Rubin afirma que procede de la novela gótica, caracterizada por la

premisa de que un hombre persigue y subyuga a una mujer (2000). Es decir, los

orígenes del thriller o cine criminal proceden de literatura centrada en la

dominación de lo femenino por parte de lo masculino.

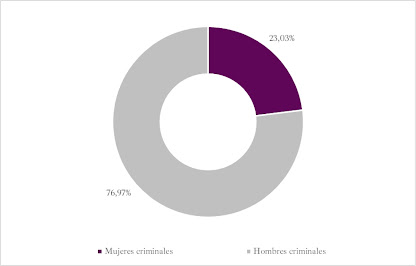

Debido

a lo abierto del género y a la confusión terminológica, se realiza aquí un

estudio sobre el thriller en el que se recogen todas aquellas películas españolas

registradas en la base de datos del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las

Artes Audiovisuales) cuya etiqueta genérica sea “thriller”, “suspense”,

“policíaca”, “acción” o “negro”, producida entre los años 2000 y 2017. A estas

cintas (61 en total) se les realiza un estudio para observar el sexo de los

criminales representados y se obtiene que solo el 23,03% son mujeres (frente a

un 76,97% hombres). Cabe destacar aquí que se han excluido del perfil criminal

a las mujeres que ejercen la prostitución pues, si bien están al margen de la

ley, lo que interesa es conocer cuántas son asesinas, ladronas o cometen

delitos de otro tipo.

Gráfico 1. Relación de criminales por sexo.

Fuente: elaboración propia.A

partir del año 2000 hay un cierto repunte de mujeres criminales, dejando de

lado a las prostitutas, aunque estas siguen siendo mayoría. A partir del nuevo

milenio, hay una mayor representación de ladronas (Incautos, Miguel

Bardem, 2004 o The Pelayos Eduard Cortés, 2012), mujeres que están

relacionadas con carreras ilegales de coches (Combustión, Daniel

Calparsoro, 2012), criminales desequilibradas (Utopía, María Ripoll,

2003) o mujeres que cometen ilegalidades empujadas y doblegadas por los

personajes masculinos (La caja 507, Enrique Urbizu, 2002). Entre el año

2012 y el 2014 hay una mayor proliferación de estas criminales y surgen los

personajes femeninos maquiavélicos, inteligentes y calculadores como son los

casos de Delia en Séptimo (Patxi Amezcua, 2013) o Virginia Goodman en Contratiempo

(Oriol Paulo, 2016). Sin embargo, pasados esos tres años, las mujeres

criminales vuelven a cotas de decenios anteriores.

Como

puede observarse, hay un perfil criminal que ha sido mencionado, pero no

ejemplificado: las mujeres asesinas y es que, el cine español, adolece de una

grave representación de estos personajes. En la muestra de 61 cintas solo se

encuentra un caso de un personaje femenino cuya profesión es asesina a sueldo,

y es Ryu en Mapa de los sonidos de Tokyo (Isabel Coixet, 2009). Por

supuesto, se encuentran féminas que acaban cometiendo asesinatos o ejercen

algún tipo de violencia física sobre otros personajes, pero normalmente se

produce de forma accidental o provocada por las circunstancias que rodean al

personaje. Ryu es el único caso en el que el personaje femenino -que, además,

es protagonista- ejerce la criminalidad como profesión sin mostrar estrés,

arrepentimiento o estar abocada a ello.

La

película

Ryu es

una asesina a sueldo a la que le encargan el asesinato de David, un dependiente

de una tienda de vinos cuya novia se suicidó y el padre de ella le culpa de lo

acontecido. Conforme Ryu investiga a David, se va acercando a él hasta que

empiezan una relación sexual esporádica y ella decide rechazar el trabajo de

asesinarlo.

La

profundidad con la que la directora Isabel Coixet trata a sus personajes,

especialmente a los femeninos, permite al espectador descubrir en Ryu a una

mujer compleja, con contradicciones, presentada como un personaje frío e incapaz

de tener sentimientos y cuyo arco narrativo radica en el despertar emocional a

través del sexo. Que una asesina a sueldo albergue sentimientos por su encargo

supone una inversión de roles que es, sin duda, una rara avis, no ya

para el cine español, que también, sino en el cine a nivel mundial.

Conclusiones:

criminales, que no asesinas

En

definitiva, la proliferación de mujeres criminales que se inicia en el año 2000

encuentra su punto álgido entre los años 2012 y 2014, sin embargo, no se

sostiene en el tiempo. A esto hay que sumar el hecho de que, en el cine

español, las criminales nunca han tendido hacia el asesinato, sino que son

casos aislados o mujeres cuyo contexto las lleva a matar, pero no se definen

como asesinas per se, más que el exclusivo caso de Ryu en Mapa de los

sonidos de Tokyo.

Si ya

las mujeres criminales en los últimos años suponen poco más del 20% con

respecto a los varones, solo se encuentra un personaje femenino como asesina

sin más, por lo que queda demostrado que las mujeres asesinas en el thriller

español no son un personaje representado y, por tanto, brillan por su ausencia.

Referencias bibliográficas

Derry,

C. (2001). The suspense thriller: Films in the Shadow of Alfred Hitchcock. McFarland.

(Original publicado en 1988).

López Sangüesa, J. L. (2019). El thriller español (1969-1983).

Editorial Laertes.

Rubin,

M. (2000). Thrillers. (Manuel Talens, trad.). The Press Syndicate of the

University of Cambridge; Cambridge University Press. (Original publicado en

1999).

Referencias filmográficas

Amezcua,

P. (2013). Séptimo [Película]. Telecinco Cinema; Ikiru Films; El Toro

Pictures; Cepa Audiovisual; Capital Intelectual.

Bardem,

M. (2004). Incautos [Película]. Alquimia Cinema; Telemadrid; Televisión Autonómica

Valencia; Mandarin.

Calparsoro,

D. (2013).

Combustión [Película]. Zeta Cinema; Atresmedia Cine.

Coixet,

I. (2009). Map of the Sounds of Tokyo [Mapa de los sonidos de Tokio]

[Película]. Mediaproduccion; Versátil Cinema.

Cortés,

E. (2012). The Pelayos [Película]. The Kraken Films; Afrodita

Audiovisual; Bausan Films; Alea Docs & Films; Los Pelayos, la película.

Paulo,

O. (2016). Contratiempo [Película]. La Habitación Cerrada; Atresmedia

Cine; Colose Producciones; Think Studio.

Ripoll,

M. (2003). Utopía [Película]. Alquimia Cinema; Fidelité Productions.

Urbizu,

E. (2002). La caja 507 [Película]. Sociedad General de Cine.